Dans un contexte de transition écologique et de lutte contre le changement climatique, les entreprises industrielles sont confrontées à des enjeux cruciaux en matière de gestion des risques. Le dérèglement climatique exacerbe d’autant plus ces risques, avec la multiplication des catastrophes naturelles.

La directive Seveso est une réglementation européenne essentielle pour la gestion des risques industriels classés à haut risque. Elle vise à prévenir les accidents majeurs et à limiter leurs conséquences pour l’homme et l’environnement. Comprendre la directive Seveso et ses implications est fondamental pour les exploitants de sites industriels, les autorités locales et le grand public.

Origine et objectifs de la directive Seveso

La catastrophe de Seveso, point de départ

Le 10 juillet 1976, une explosion dans une usine chimique à Seveso, en Italie, a libéré un nuage de dioxine hautement toxique. Cet accident a eu des conséquences dramatiques, entrainant de nombreux décès d’animaux, et des problèmes de santé chez la population.

L’accident a révélé des lacunes dans la gestion des risques industriels et conduit à la création de la première directive européenne SEVESO, en 1982. Elle a ensuite été consolidée en 1996 (Seveso 2) et en 2012 (directive Seveso 3).

Mise en place d’un périmètre interdit à la suite de la catastrophe Seveso.

Les objectifs de la réglementation Seveso

La directive Seveso a été mise en place pour éviter la répétition de catastrophes similaires. Ses principaux objectifs sont :

- La prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

- La protection de la santé humaine et de l’environnement, en limitant les impacts de ces évènements

- Assurer une information et une participation adéquates du public afin qu’ils aient accès aux informations relatives aux sites Seveso et pour mieux réagir en cas de nécessité

Les dispositions de la directive Seveso visent ainsi à imposer des mesures de sécurité préventives, à la fois pour les industriels et les autorités publiques, à travers des plans de prévention, des plans d’urgence, et des mesures de protection contre les risques.

Qu’est-ce qu’un site Seveso ?

Un site Seveso est un établissement industriel qui utilise, produit ou stocke des substances toxiques ou polluantes, en quantité suffisantes pour poser un risque d’accident majeur et un danger pour l’homme et l’environnement.

La directive Seveso définit une classification des sites en deux catégories, seuil haut et seuil bas, en fonction de la quantité totale de matière dangereuse sur site. Ces matières ont été listées dans la directive Seveso et reprises au niveau national dans la nomenclature des installations classées pour la préservation de l’environnement (ICPE). Elles peuvent inclure des produits chimiques toxiques, inflammables ou explosifs.

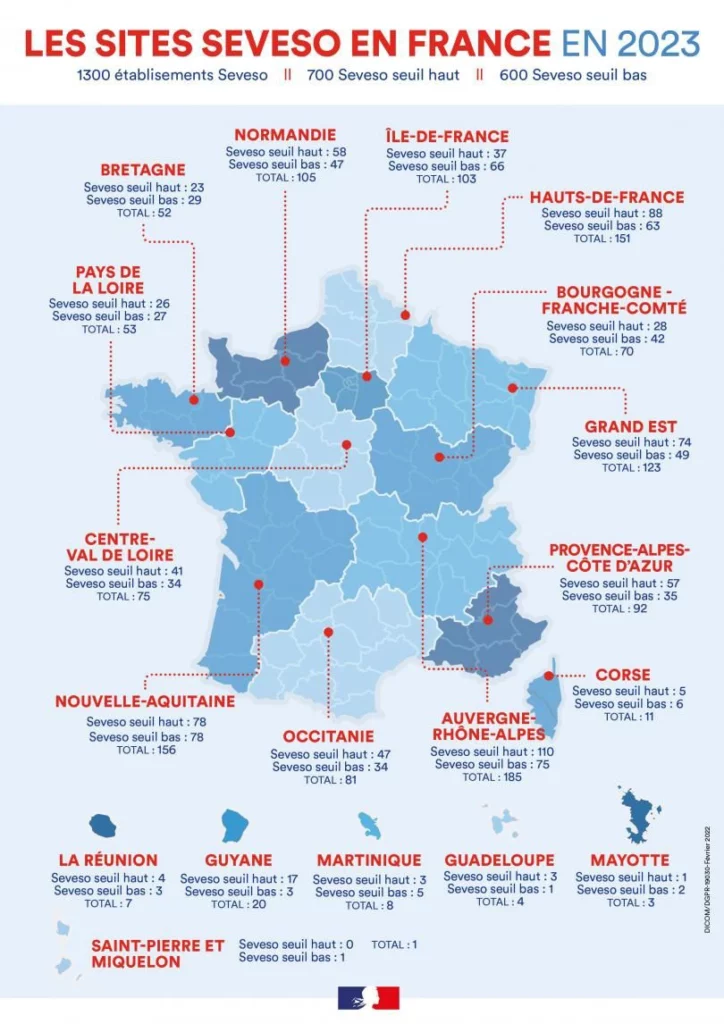

Il existe aujourd’hui 1 300 sites Seveso en France répartis sur tout le territoire, dont 700 seuil haut et 600 seuil bas. Au niveau européen, on compte environ 12 000 sites Seveso.

Répartition des sites Seveso en France en 2023

Les sites Seveso sont ainsi soumis à une réglementation stricte, dont l’objectif est d’identifier et prévenir les risques d’accident et d’en limiter les conséquences.

Les obligations des sites SEVESO

L’étude de dangers (EDD) : pilier de la prévention des risques industriels

Qu’est qu’une étude de dangers ?

L’étude de dangers (EDD) est un document fondamental pour toute entreprise classée sous la directive Seveso. Il s’agit d’une analyse approfondie des risques associés aux substances dangereuses. Elle vise à identifier les scénarios d’accidents potentiels, à évaluer leurs conséquences et à déterminer les mesures de prévention et de protection nécessaires.

L’étude de dangers sert de base pour l’établissement des différents plans de secours (interne à l’entreprise, externes gérés par les autorités…), la communication avec le public, et

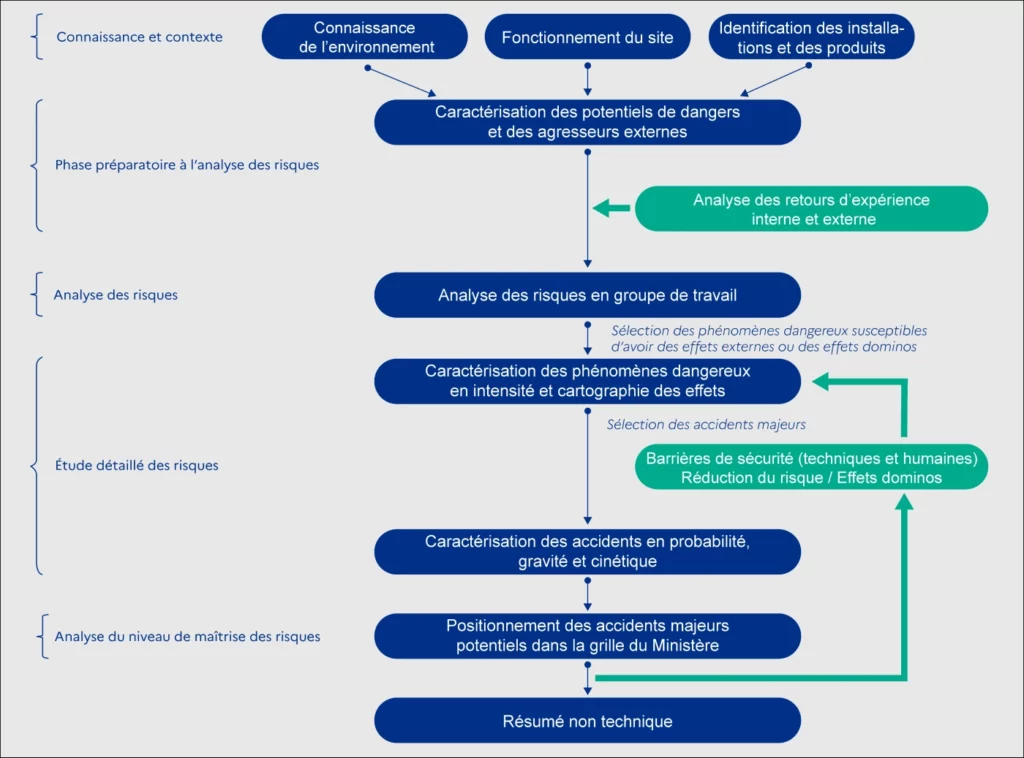

L’EDD comprend plusieurs étapes, qui reposent sur une approche systématique et structurée :

- Identification des dangers : cette première étape consiste à recenser toutes les sources potentielles de risques, en tenant compte des substances dangereuses, des procédés industriels et des infrastructures.

- Évaluation des risques : il s’agit ici d’évaluer la probabilité de survenue de chaque scénario accidentel ainsi que ses conséquences. Un arbre des causes peut être utilisé pour déterminer les événements successifs qui pourraient mener à un accident.

- Mesures de maîtrise : après avoir identifié les risques, l’EDD propose des mesures concrètes de prévention (comme la formation des équipes, l’installation de capteurs) et des dispositifs de protection

Illustration du processus de réalisation d’une étude de dangers. Source : Ineris

Conformité de l’EDD

L’étude de dangers doit être réalisée par des experts qualifiés, qui s’assureront notamment de la conformité avec l’article D. 181-12 2 du Code de l’environnement et les autres dispositions légales qui l’encadrent. Pour cela, il est possible de faire appel à des bureaux d’études, ou encore à l’Institut National de l’environnement industriel et des risques (INERIS) qui propose un accompagnement pour l’élaboration de l’EDD.

L’EDD doit être mise à jour régulièrement (au moins tous les 5 ans pour les seuils hauts) pour refléter les changements dans les opérations du site, les nouvelles connaissances en matière de sécurité et l’évolution des réglementations. La solution de gestion des risques Asphalès, développée par Siradel, permet de digitaliser l’EDD et faciliter la mise à jour des données en continu et bénéficier d’une vision des risques en temps réel.

Enfin, l’étude de danger constitue également un levier stratégique à ne pas négliger : en anticipant les scénarios d’accidents, les industriels peuvent mieux planifier les investissements en sécurité et adapter leur chaîne de production pour minimiser les risques.

La politique de prévention des accidents majeurs (PPAM)

Chaque site Seveso (seuil bas ou seuil haut) doit élaborer et mettre en œuvre une politique de prévention des accidents majeurs (PPAM), prévue à l’article R. 515-897 du Code de l’environnement. Cette politique inclut des mesures techniques, organisationnelles et humaines pour réduire les risques d’accident. La PPAM doit être documentée et mise à jour régulièrement pour tenir compte des évolutions technologiques et des leçons tirées des incidents passés.

L’appropriation de la PPAM doit par les exploitants est nécessaire à tous les niveaux, du sommet de la hiérarchie aux intervenants opérationnels, ainsi que par les sous-traitants ou prestataires. Elle fait donc l’objet d’actions de sensibilisation, de formations, de plans d’actions dans le cadre d’un management intégré et d’une démarche de progrès continu.

Le système de gestion de la sécurité (SGS)

Le SGS est un ensemble de procédures et de pratiques visant à garantir la sécurité des opérations sur les sites Seveso seuil haut, proportionnées aux risques d’accidents majeurs susceptibles d’être générés par les substances présentes sur les sites.

Il comprend la gestion des risques, la formation du personnel, la maintenance des équipements et la surveillance des installations. Le SGS doit être intégré dans la culture de l’entreprise et soutenu par la direction à tous les niveaux. Les audits réguliers et les exercices de simulation sont essentiels pour vérifier l’efficacité du SGS et identifier les domaines à améliorer. Le SGS doit également inclure des mécanismes de retour d’expérience pour tirer des leçons des incidents et des quasi-accidents.

Le plan d’opération interne (POI)

Le Plan d’Opération Interne (POI) est un plan d’urgence interne que chaque site Seveso doit élaborer pour faire face à un accident majeur. Il définit les actions à entreprendre pour protéger le personnel, la population et l’environnement en cas d’incident. Le POI doit inclure des procédures pour l’évacuation, la communication avec les autorités locales et la gestion des secours. Il doit être testé et mis à jour régulièrement, au minimum tous les trois ans, à travers des exercices pratiques pour s’assurer que tous les intervenants connaissent leurs rôles et responsabilités. Le POI doit également être coordonné avec les plans d’urgence externes des autorités locales pour assurer une réponse efficace et coordonnée en cas d’accident.

Le plan particulier d’intervention (PPI), en collaboration avec les autorités

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est un plan d’urgence externe élaboré par les autorités locales en collaboration avec les exploitants de sites Seveso. Il vise à protéger la population et l’environnement en cas d’accident majeur. Le PPI définit les mesures à prendre pour gérer l’incident, coordonner les secours et informer la population.

Les principales composantes du PPI incluent :

- L’organisation des secours : Coordination entre les différents services d’urgence (pompiers, police, services médicaux) pour assurer une réponse rapide et efficace.

- Les procédures d’évacuation : Plans détaillés pour l’évacuation des zones à risque

- La communication avec la population : Systèmes d’alerte et d’information pour tenir la population informée de la situation et des mesures à prendre.

- La gestion des ressources : Allocation des ressources nécessaires pour faire face à l’incident (équipements de protection, véhicules d’urgence, fournitures médicales…)

Le PPI doit être régulièrement mis à jour et testé tous les trois ans à travers des exercices pratiques pour s’assurer de son efficacité.

En cas d’accident, l’établissement active son plan d’opération interne (POI) en fonction de la gravité de la situation. Si les conséquences de l’accident dépassent les limites de l’établissement, le préfet en sera informé et déclenchera le plan particulier d’intervention (PPI). Ces deux plans fonctionnent de concert pour coordonner les secours et informer le public.

L’information de la population, pour mieux réagir en cas d’accident

Les exploitants de sites Seveso ont l’obligation d’informer la population locale sur les risques associés à leur activité et sur les mesures de sécurité en place. Cette information doit être claire, accessible et régulièrement mise à jour. Les exploitants doivent également organiser des réunions publiques et des sessions d’information pour répondre aux questions et préoccupations des résidents.

Les exploitants doivent également fournir des informations sur les mesures à prendre en cas d’accident, telles que les procédures d’évacuation et les consignes de sécurité.

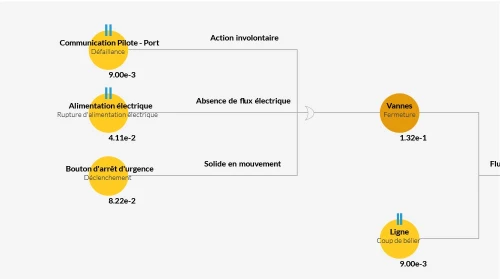

Asphales, la solution de gestion des risques Seveso en temps réel

Asphales est une solution innovante de gestion des risques en temps réel, spécialement adaptée pour répondre aux besoins et contraintes des sites Seveso.

Elle facilite la production des analyses de risques, la mise en œuvre du Plan d’opération interne et de l’information de la population, grâce à ses multiples fonctionnalités :

- Génération des arbres de causes

- Pondération des mesures de maitrise des risques

- Calcul des fréquences d’occurrences des ERC (évènement redouté central)

- Calcul du niveau de conformité en temps réel par rapport à la réglementation

Par la digitalisation des documents réglementaires tels que le Plan d’Opération Interne (POI), l’étude de danger (EDD) et le système de gestion de la sécurité (SGS), Asphales facilite la mise à jour en continu des données selon les évolutions sur le site, permettant d’aller au-delà des obligations de renouvellement fixés (ex : 5 ans pour les EDD), et être ainsi en conformité de manière constante.

Ce qu’il faut retenir

- La directive Seveso est une réglementation applicable à tous les pays de l’Union Européenne dont l’objectif est d’éviter les accidents majeurs et réduire leurs impacts sur l’homme et l’environnement

- Il y a 1300 sites Seveso en France et environ 12 000 en Europe

- Les sites Seveso sont classifiés en deux catégories en fonction de la quantité de matière dangereuse sur site : seuil haut et seuil bas.

- La directive Seveso impose aux autorités publiques et aux industriels la mise en place d’un certain nombre de procédures et de mesures qui permettent d’analyser les risques existants, les mesurer, et mettre en place des mesures barrières et de prévention pour limiter leurs impacts.

- La solution Asphales, développée par Siradel, permet de digitaliser l’étude de danger et facilite sa mise à jour pour une gestion des risques Seveso en temps réel. Contactez-nous pour demander une démo.